RockDisk for audioの購入から分解、改造まで

ブログをはじめてから、ブログのデータをバックアップするためにNASを購入しようかと考えたのが事の発端でした。その一部始終をまとめてみました。

RockDisk for audioの購入

長らく使ってきたネットワークオーディオ用のNASであるQNAP TS-119とIODATA RockDiskNextが老朽化し始めていて、理由は良くわからないのですがRockDiskNextはDLNAのライブラリ構築をしない状態になっていて、ネットワークオーディオとして使えていないという背景があり、新しくIODATA RockDisk for audioを購入して、玉突きでRockDiskNextをブログデータのバックアップ用として転用することを考えました。

実際にRockDisk for audioが届き、データのコピーをし始めましたが、ミラーリングソフトによるデータのコピーとライブラリ構築には思いの外時間がかかりました。

実際にRockDisk for audioの音をQNAP TS-119と聞き比べてみました。

アナログ電源の導入

何も手を加えていない状態の割には音がよさそうだったので、まずアナログ電源を導入することにしました。

アナログ電源にしても音を聞いてみると、硬さが残るのでいろいろアイテムを使って調整してみましたが、どうもしっくりきません。

調整に四苦八苦

ちょうどこの頃サンシャイン D-RENの導入を始めていたので、RockDisk for audioの足元にも、試してみました。

途中RockDiskNextがアクセスできなくなるトラブルもありましたが…。

そして分解へ

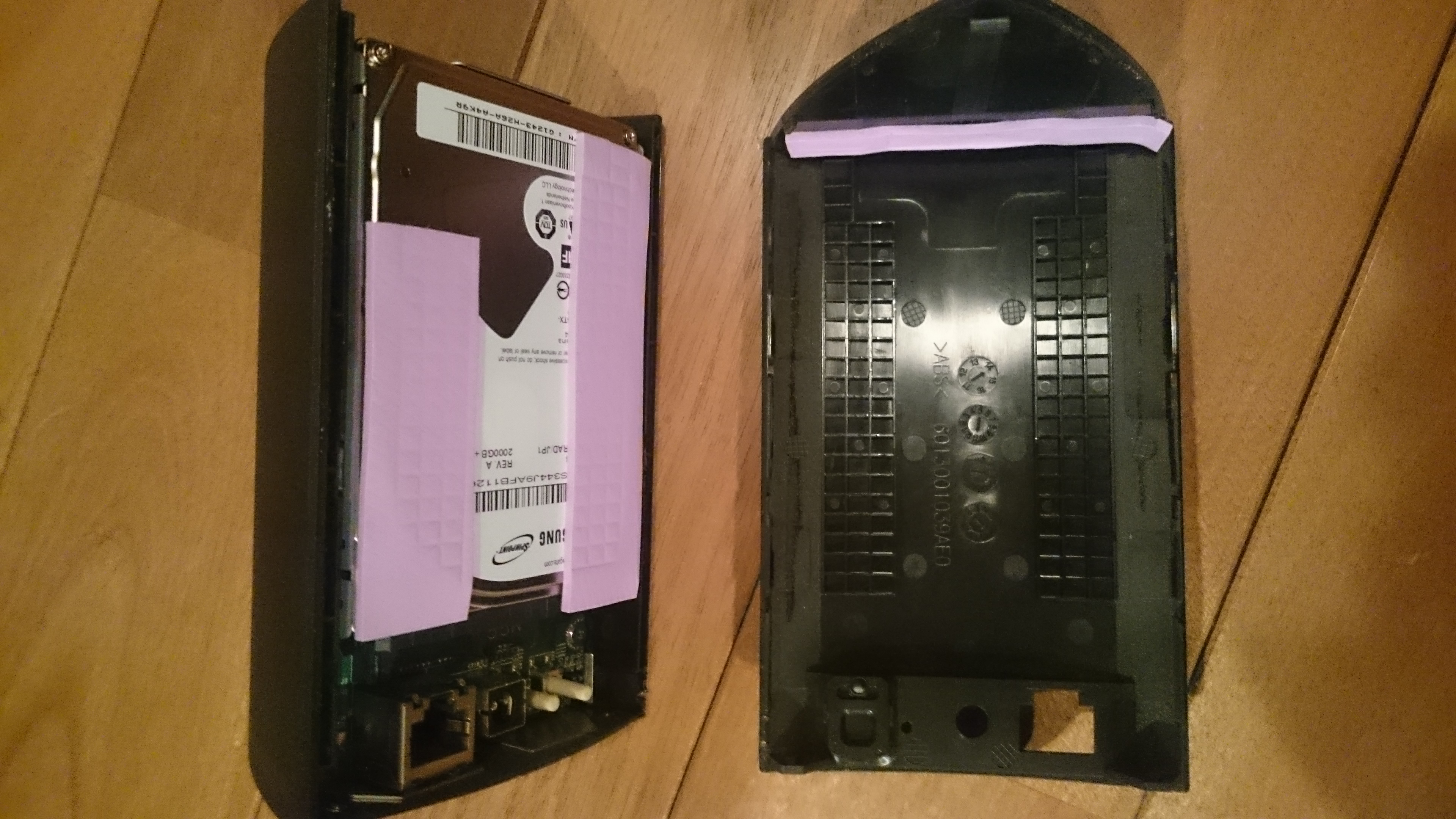

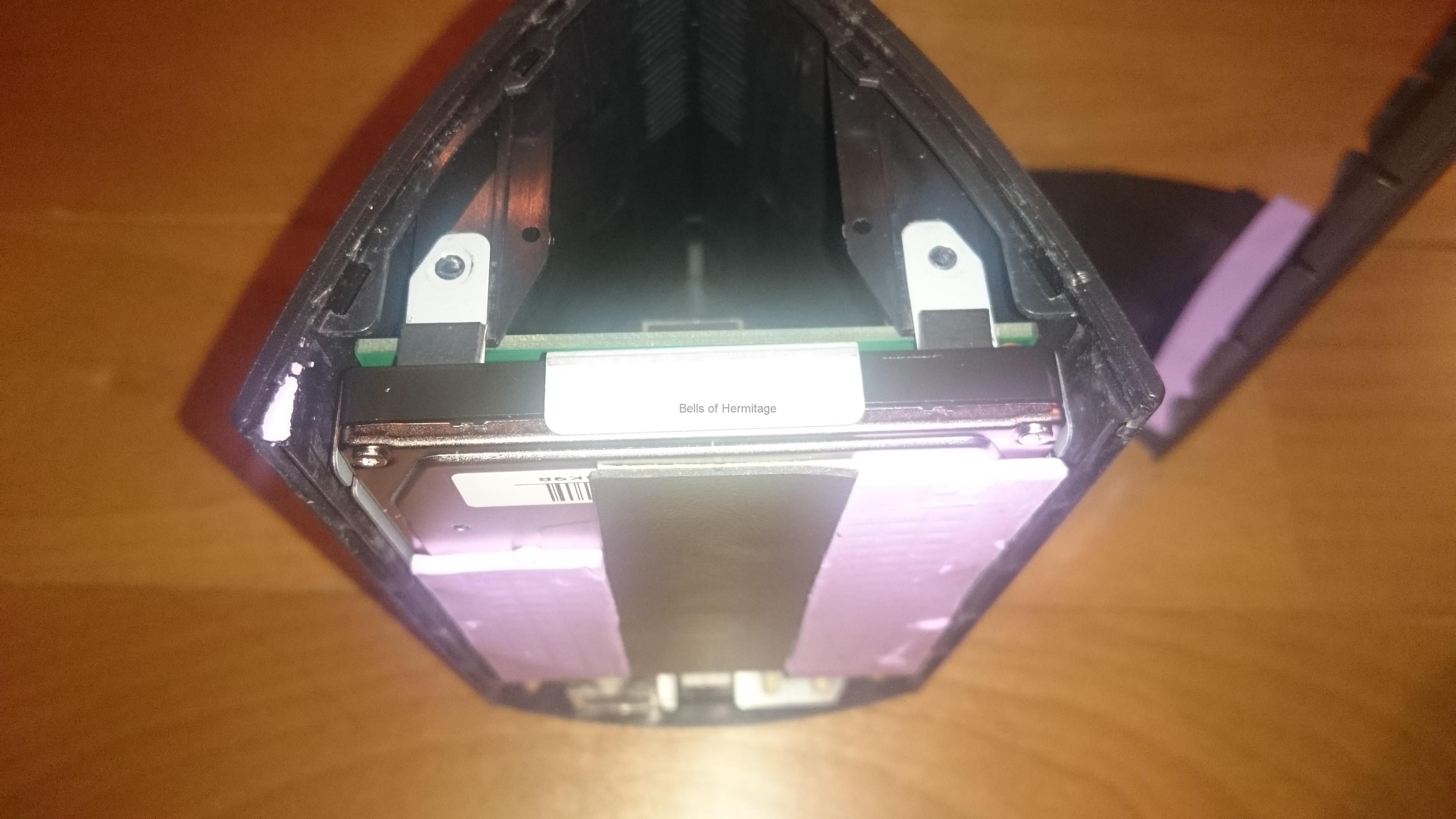

どうもRockDisk for audioの音に生気がなく、納得がいかなかったので、分解してみたい衝動に駆られます。しかし分解の仕方がわかりません。写真の検索でなんとか分解した様子がないものかと検索したら、発売当時の記事に情報がありました。

しかし、この時点ではまだ分解への手がかりはつかめていませんでしたが、数日たって見直してみると、ある方の助言からネジが通る穴らしきものが見つけることが出来て分解することが出来ました。

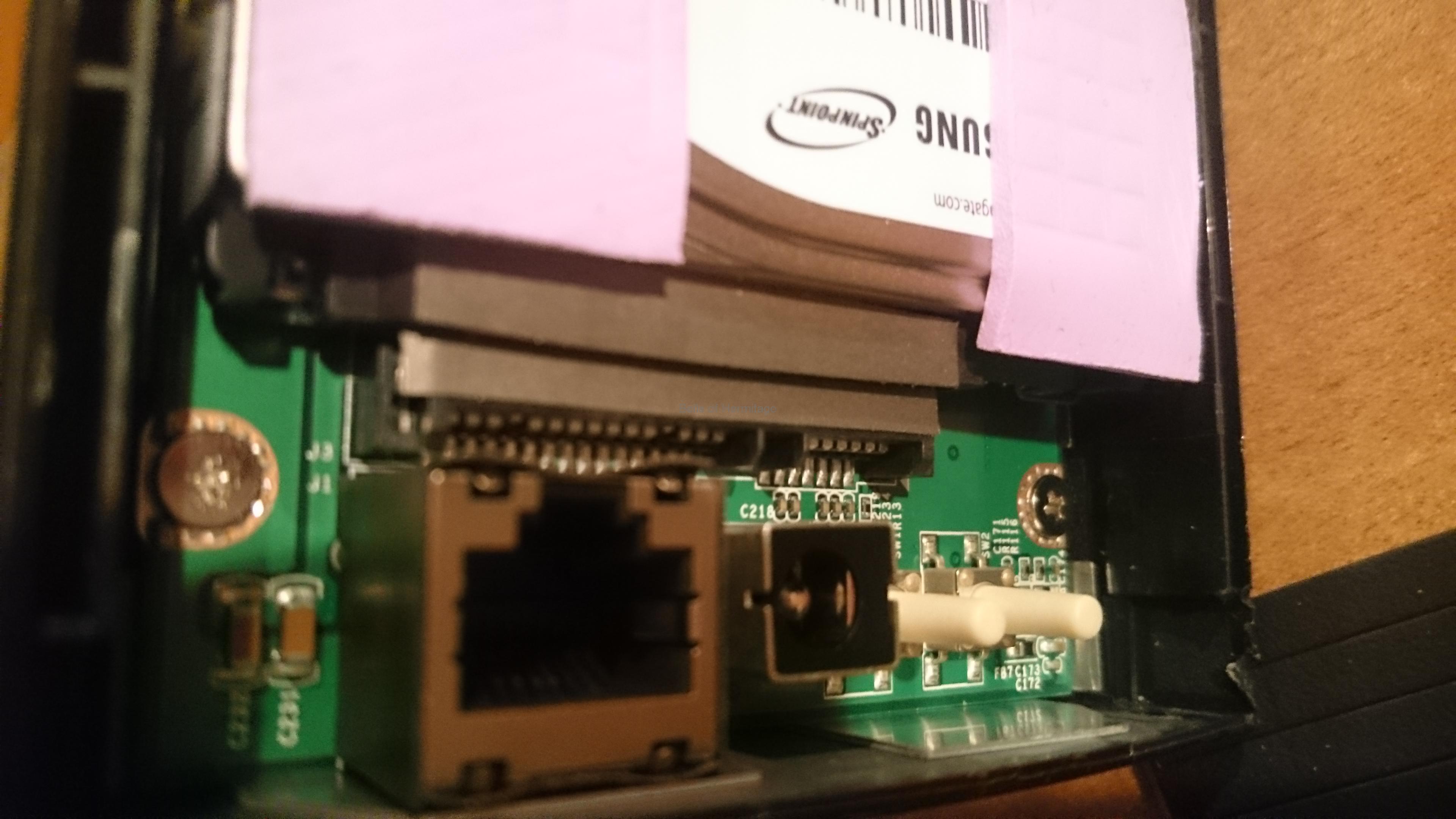

改造

こうなれば、もう改造し放題です。手始めにネジや内部に見つかったUSB端子に自作の電磁波吸収&制振シート付のキャップをかぶせてみたところ、思いの外変化が大きく期待が膨らみます。

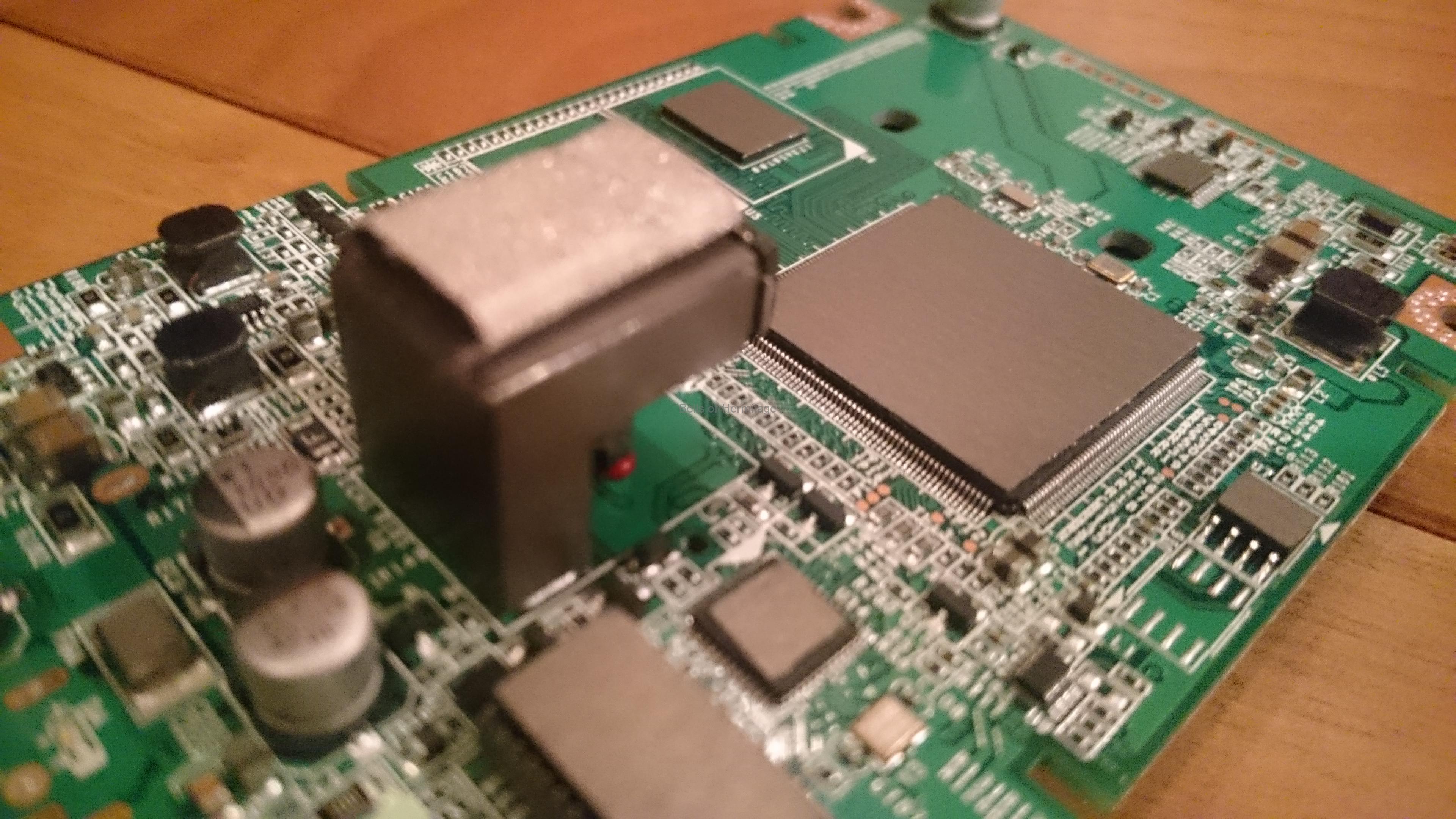

そこで基板を取り出して、チップの上に電磁波吸収シートを貼り付けていきました。これがよい方向へと働きます。

気をよくした私は、内部に隠されていたUSB端子に、さらに仮想アースEVA-miniを装着してみることにしましたが、これはよい方向への変化ではありませんでした。

そこで次の対策を始めます。USBノイズフィルターを内部のUSB端子に接続することにしました。USB端子に接続したのはAudioquest Jitterbugでした。入力端子と出力端子を持つノイズフィルターを選択し、出力側にさらに前回試したEVA-miniを併用するテストをしてみました。

振動対策も…

結果USBノイズフィルターのみ採用となります。一通りノイズ対策は済ませたので、HDDの振動を抑えるために制振シートを貼り付けてみることにしました。

このあと雑誌の付録についているノイズフィルターを試そうと思っています。

2017年9月にDELAへ入れ替えました。

Her-

↓↓↓関連記事はこの下にあります、引き続きお楽しみください↓↓↓

コメント