ではなぜネットワーク機器を変えると音が変わるのか?

ではなぜ、NASやスイッチングハブ、LANケーブルを変更することで音が変わるのか?という疑問にいたるわけですが、私もネットワーク機器やLANケーブルを変更すると音が変わることは自覚しています。

私が実験をしてみた結果、音が変わる理由としては、ネットワーク機器の品質が接続している機器全体へ影響を与え、D/A変換を行う機器以降の、アナログ信号を伝送する機器に影響を及ぼして、音を歪ませたり、濁らせたりしていると考えています。

品質の悪いNASやスイッチングハブ、LANケーブルを使うと、本来データとして伝送される信号以外のものがD/A変換を行う機器や、それ以降の機器へと伝わり、本来の性能を発揮させることが出来なくなることで、歪んだ音、ノイジーな音になり、その原因を総称して「ノイズ」と私は呼んでいます。

ノイズの要因

ただ一言ノイズといっても、その種類は豊富で、空中を飛んでいる電波や、機器などが発している電磁波、突発的な静電気のような電気ショックなど、いろいろありますが、私は実験をしながら、対処ごとに以下のような種類に分類しました。

- 空中からのノイズ

- 機器やケーブル自身が発するノイズ

- 通信ノイズ

- LANケーブルを経由して伝わるノイズ

空中からのノイズ

空中を飛び交う電波や電磁波については、ノイズの発信源を特定して遠ざけるのがベストですが、残念ながら空中を飛び交うノイズは目に見えないので、どこから来ているのかを特定するのが非常に難しいノイズであると同時に、現実的に飛んでくるのを防ぐことができないノイズでもあります。ノイズを受ける機器自身が自己防衛するしかありません。

機器やケーブル自身が発するノイズ

電気が通るところにノイズは付き物です。電子機器は回路の集合体ですから、少なからずノイズは発しています。オーディオ機器は一般的にそのノイズレベルがパソコン周辺機器などに比べて、はるかに低くなるよう対策されていますが、パソコンや周辺機器のノイズレベルは、オーディオに比べるとはるかに高いので、ネットワーク機器などをオーディオ機器と接続する場合には、ネットワーク機器自身が外へ放出するノイズを減らす工夫が必要になります。

通信ノイズ

パソコンにおけるネットワークというのはInternet Protcol(IP)というルールに沿って動作していて、パソコン同士はデータのやり取りをするために、信号を常に送りあっています。例えば、通信先の問い合わせに使われるブロードキャストパケットなどがそれに当たります。

これを人間のやり取りに例えてみると

「このデータどこに送ればいいか知ってる人いる?」

と自分の周囲のみんなに大声を出して聞いて、知っている人がいればその人に渡します。このみんなに大声を出して聞くのがブロードキャストパケットに当たりますが、この声は聞きたくなくても聞こえてしまうので、集中力を乱されます。

これと同じようにパソコンの接続しているネットワークに同じアドレス帯(例えば192.168.0.XX/24)などで接続してる機器は、常に余計な通信、つまり通信ノイズを受けていることになります。

LANケーブルを経由して伝わるノイズ

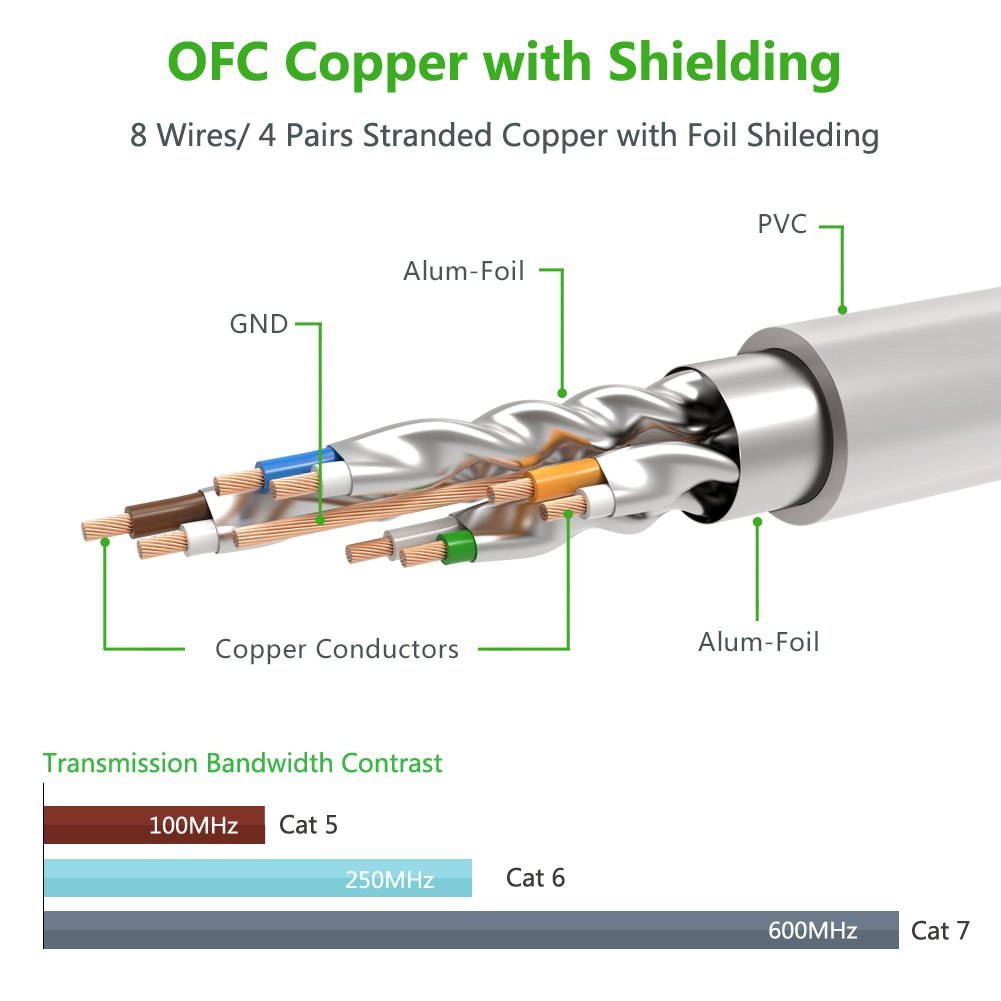

LANケーブルは金属製のケーブルです。金属製のケーブルはその長さに応じて、特定の周波数帯の信号を受け取ってしまうため、例えば家中に張り巡らされているLANケーブルは、アンテナのような働きをしてノイズを集めてしまいます。

またパソコンなどが発したノイズもLANケーブルへと伝わって、ネットワークオーディオに使っているネットワーク機器や、プレーヤーなどへと伝わります。スイッチングハブは一応コネクタにノイズフィルターを搭載しています。安価なスイッチングハブには搭載していないものありますが、そのノイズフィルターでは、全てが取り切れるわけでもなく、LANケーブルを経由して電気的なノイズとしてオーディオの音をゆがめます。

次回からは

以上が私の考えているネットワークオーディオの音を悪くする要因です。これらのノイズを少しずつ低減してあげることによって、オーディオ機器への影響を低減し、オーディオ機器本来の性能を発揮させてやることができれば、良い音へ近づいていくはず、と私は考え、実験を繰り返していました。実際に音は少しずつ解像度、透明感を増していき、対策を行う前と比べると大きく向上していると感じています。

これらのノイズからネットワークオーディオプレーヤーなどのオーディオ機器を守るには、一番はネットワークへ接続せず、ネットワーク機器を近くに設置しないこと、となりますが、それでは本末転倒、ネットワークオーディオプレーヤーの意味がありません。

ネットワークへ接続してしまったオーディオ機器の音を本来の性能を発揮させてあげるには、個々の対処のみではなく、もっと広い視野でネットワークを含めた全体を見渡すような対策が必要になります。これから何回かに分けて、この4種類のノイズ別に自分で実践している対策を交えて連載として書いていきたいと思います。

(追記)この連載記事はこのブログでしか公開しない予定です。全体の文章量が多く、某コミュでの投稿には向かないと思うし、コンパクトに校正編集が難しい(本位が伝わらない)ので。

Her-

↓↓↓関連記事はこの下にあります、引き続きお楽しみください↓↓↓

コメント

Hermitageさん、こんにちは。

タイトル見てヒヤッとしたのは私だけでしょうか(笑)

今やLANやUSB接続のオーディオ機器が普通に成りつつあります。それなのに周辺機器はと言うと相変わらずの出来栄えと言うのが私見であります。

私自身は電磁波対策まで辿り着いておりませんが、振動対策に熱上げている真っ最中です。ケーブル変えたりインシュレータ敷くとスッキリするのが最たる例だと思います。

電源ノイズにしても振動対策にしてもあまりにもお粗末なレベルのこの必要悪周辺機器との付き合い方に頭悩ます者がここにもおります。続編楽しみに待ってますよ〜〜(^◇^)

おいけさん、コメントありがとうございます。

ヒヤッとしていただけたならタイトルをつけた甲斐があります(笑

ノイズを低減することを考えると、オーディオはできればパソコン周辺機器とは隔離しておくことがベストですが、ネットワークオーディオはそうは行きません。

おいけさんのやってらっしゃる振動対策は手をつけやすい部分ですし、とても大切なので取り組むのは当然として、ノイズがどこからやってくるのか、それをどう抑えるのか、私が得た実験結果と技術的な理由、対策について書いていきたいと思います。

不定期の長い連載になりますがお読みくださいませ。