YAMAHA:G605

東京インターナショナルオーディオショウ 2025を散歩してきたので、その様子を収めた写真を公開していきます。

6階:G605 ヤマハミュージックジャパンのブースです。主に自社のYAMAHA製品が展示されていました。

デモの様子

スピーカーはNS-3000ですね。

デモ機はターンテーブル GT-5000、ネットワークレシーバー R-N2000A、プリアンプ C-5000、写真左にはパワーアンプ M-5000があります。ネットワークレシーバー向けだともいますが、NAS(DELA)もありますね。デモ機をもうちょっときれいに見せる意識はないものか…。

YAMAHA 調音パネル ACP-2、展示品の調音パネル以外にもデモ用に各所に設置されています。

毎年同じだと思いますが、デモ機の各機器が背面側に展示されており、一部は内部構造が見えるように展示されていました。

プレーヤーとアンプ類 ※一部内部構造

YAMAHA ターンテーブル GT-5000

YAMAHA パワーアンプ M-5000

M-5000の内部構造

YAMAHA プリアンプ C-5000(シルバー)

プリアンプ YAMAHA C-5000(ブラック)

C-5000の内部構造

YAMAHA ネットワークレシーバー R-N2000A

R-N2000-A内部構造

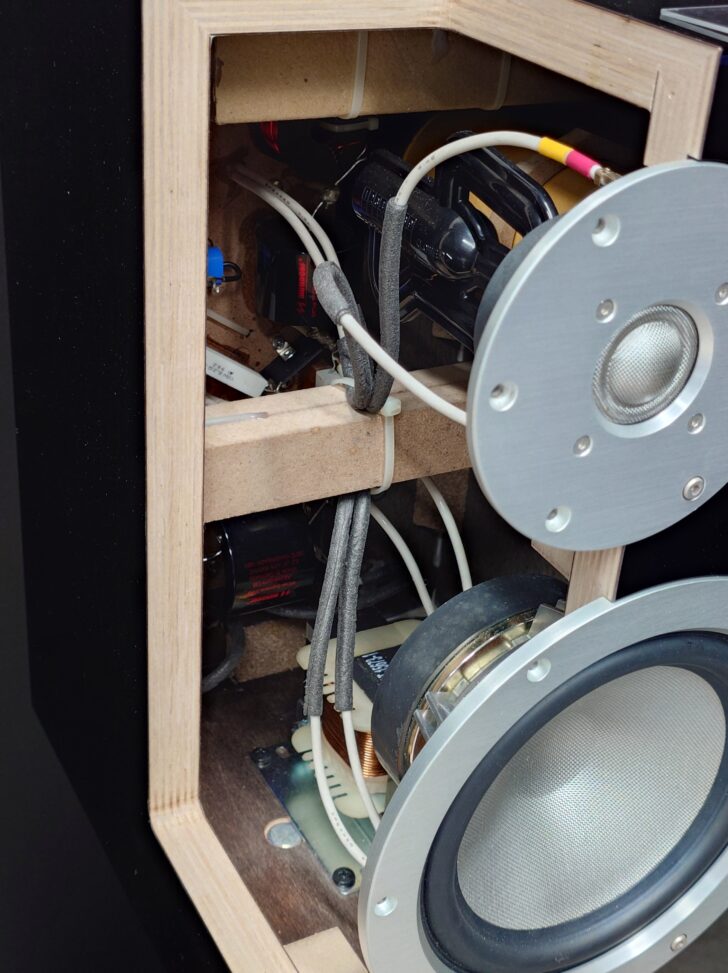

スピーカー内部詳細

YAMAHA NS-5000の断面構造

YAMAHA NS-3000の断面構造

YAMAHA NS-2000A断面構造上部2ユニット、中高域の不要共振を打ち消す特許技術「R.S.チャンバー」がよく見えます。

YAMAHA NS-2000A断面構造下部2ユニット

The 昭和の工業製品

YAMAHAの製品を見ていつも思うのが、正直目新しいと感じるものが何もないです。新製品といわれても何が変わったの?というくらい同じイメージの製品が並び、ビンテージというには古さはなく、昭和から続く工業製品としてのオーディオのイメージです。

昭和世代には受け入れられると思いますが、今の製品のデザインを見て狙っているターゲットは高齢者としか思えません。実際部屋で試聴している人はみな高齢者ばかり。

従来のデザインを踏襲すれば、既存ユーザーの買い替え需要は満たせるでしょう。しかしその世代はすでに高齢化し、数も減っていく運命です。少なくともその世代より下の私の世代で高価なYAMAHAのオーディオ機器を所有している人はほとんど見かけません。いてもアナログユーザーでターンテーブルくらい。

特に映えや他者からの承認を気にする若者たちが、この手の工業製品デザインを好ましいと思うとは思えないんですよね。中身が良ければ売れるではなく、女性からも家具として置いてもいいと思ってもらえるデザインを考えてもらいたいものです。

ネットワークオーディオを制する力があるのに…もったいない

以前にもどこかで書いた気もしますが、私はネットワークエンジニアとして仕事をしていて、大手企業のネットワークの構築などを手掛けていました。YAMAHAは業務用のネットワーク機器を手掛けていて、SOHOルーター市場で26年にわたり国内シェアNo.1で1/4以上を占めています。設定した数も数えきれないほどありますし自宅にもYAMAHAのルータがオーディオ用として利用されています。

ネットワークオーディオの黎明期にもYAMAHA NP-S2000というネットワークオーディオプレーヤーがありました。

本格的な専用ネットワークオーディオプレーヤーはこの後出てきませんでしたが、なぜYAMAHAのネットワーク部門と本格的にこの分野に力を入れなかったのか…と今でも思いますし、YAMAHAのオーディオ専用ルータとか見てみたいと今でも思っています。

この頃はLINNが業界を席巻していましたが、LINNは時代の先取りの他にインテリアとしての製品デザインにも秀でていました。LINNがネットワークオーディオの覇者になったのは、技術的先進性に所有欲を満たすデザインが大きな要因だと思っています。

国内トップクラスのネットワークの技術を保有し、美しい楽器へのノウハウも持つオーディオメーカーとして、もっと横の繋がりを活用していれば、やり方によってはYAMAHAが覇権をとれたのではないかとさえ思ってしまいます。これだけのノウハウとポテンシャルを持つ企業なのに本当にもったいない。

Her-

↓↓↓関連記事はこの下にあります、引き続きお楽しみください↓↓↓

コメント